578.わかりやすく 働き方改革

2022年8月12日

更新日:2023.03.29

急激な円安とエネルギーコストの上昇、そしてそれらをもらたしていると言われているロシアによるウクライナ侵略と中国の台頭。

一方、国内に目を向けると、収まらないコロナ感染と安部元総理暗殺の要因ともなったといわれている統一教会の問題などに報道の

目は向いており、いま日本の社会を大きく変えようとしている改革が実施・準備されているのにあまり報道されなくなっています。

しかしそれらの改革は、事業に大きな影響を与えますので、仕事や経営のやり方を変えないと事業の継続は難しくなってきます。

そこで今回は、改正個人情報保護法、インボイス制度に続いて、『働き方改革』を取り上げます。

『働き方改革』は2019年4月に施行され、すでに3年6カ月が経っています!

▶働き方改革とは

最近マスコミに取り上げられることが少なくなった『働き方改革』ですが、しかし改革はスケジュール通りに進められています。

そもそも、その目的は次のとおりです。

1.労働環境を大きく見直すんだ! →長時間労働を是正して行く!

2.働く意欲を持つ人に働きやすい社会をつくるんだ! →多様で柔軟な働き方を実現しよう!

3.労働人口を増やして、かつ生産性を上げよう! →雇用形態にとらわれない公正な待遇を実現しよう!

つまり、競争力が落ち、かつこれからの減少する一方の労働人口を踏まえた「日本経済の再成長戦略」でもあるのです。

これまで労働力として迎えることができなかった人たちを労働環境を変えて迎え入れ、働く人のやる気が出る仕事と賃金を上げる

ことで労働人口を増やし、再び生産性を高めようとする改革なのです。

したがって『働き方改革』は非常に重要な制度改革であり、労働基準監督署などが先頭に立ってその制度定着を図っていくものと

思われます。

『働き方改革』は制度定着に向けて指導強化されて行きます!

もう「従業員を安く雇おう」とか、「人を雇てやっている」とか、「社長はえらい」とか、そんなことは疾うの昔(とうのむかし)

の話なのです。意識を変えなくてはなりません。

▶働き方改革の概要

『働き方改革』とは、3年前の2019年4月に施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」です。

略して「働き方改革関連法」呼ばれているわけですが、早や3年6カ月が経とうとしています。

なお、働き方改革関連法は、

労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働派遣法、労働時間等設定改善法、じん肺法、雇用対策法の

8つの労働法を改正する法律の総称です。

一部の法律は中小企業に対する準備期間を考慮し施行が先延ばしされていましたが、いま現在ではそのほとんどが大企業・中小企業

問わず施行されています。

その働き方改革関連法の概要は次のとおりです。

(1)時間外労働(残業)の上限再設定

残業時間の上限が再設定されています。

これまでは1ヵ月45時間、年間360時間が上限でしたが、その制限に抜け穴がありましたので、事実上は制限なく残業させる

ことが可能であったと言われていました。

そこで『働き方改革』では、残業時間の上限を「月45時間」「年間360時間」を原則とし、特別な場合でも年間6ヵ月を限度に

「月100時間未満」「年間720時間」「複数月平均80時間」を上限として改正されました。

この上限規制はすでに大企業・中小企業問わず適用となっていますので、注意が必要です。

残業時間は「月45時間」「年間360時間」以内が原則!

特別でも「年間720時間」「単月100時間未満」「複数月平均80時間」が上限!

(2)年次有給休暇の取得

有給休暇が年10日間以上ある従業員の場合は「最低5日間の取得」がどの企業にも義務付けられています。

有休は最低でも年5日取得させなければならない!

(3)勤務間インターバル制度の推進

インターバル制度とは、複数日にまたぐ連続勤務を強要してはいけないという制度です。

具体的には、前日と翌日の勤務時間の間に一定時間の休息をさせねばなりません。

もう、徹夜勤務はさせることはできないということです。

如何なる事情があろうと日付をまたぐ連続勤務は強要できない!

(4)中小企業「時間外割増率猶予措置」の廃止

これが中小企業にとって死活問題だと言われています。

労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて従業員を働かせた場合は残業となります。

その残業に対しては「25%以上の割増賃金」を支払うことが義務化されています。

さらに、月60時間超の残業に対しては「50%以上」の割増賃金を支払うことが義務化されています。

このうち「月60時間超に対する50%以上の割増賃金」は、現在、中小企業には「25%」に据え置かれています。

しかし、来年2023年4月からは大企業と同様に、「割増率50%」が義務化されます。

つまり、60時間超の部分は25%+50%の割増をしなければならないということです。

これだけがいま現在、猶予されている唯一の『働き方改革関連法』です。

「時間外割増率50%」の猶予は2023年3月まで! 4月から「50%」に!

(5)産業医の機能強化

産業医の機能強化とは、経営者は産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に報告しなければならないという

制度です。

経営者は産業医に情報提供をし、勧告を衛生委員会に報告する義務がある!

(6)同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、同じ仕事であれば、契約形態に関わらず、同じ報酬を支払いなさいという制度です。

つまり、正社員と非正規労働者とで「待遇差」をつけてはいけませんということです。

さらに派遣労働者の派遣先又は同種業務労働者との均等待遇を実施することや、正社員との待遇差の内容や理由を説明することが

義務化されています。

社員とパートであっても同じ仕事であれば同じ賃金を支払う!

(7)高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度とは、一定の収入(1075万円以上)がある従業員に対して高度な専門性知識が必要される業務に

従事させる場合は、本人同意を条件に、労働時間や休日・深夜の割増賃金等の規定から適用除外できるという制度です。

他の働き方改革と比べると少し逆行しているように思えますが、制度主旨を正しく理解して活用することが大切です。

一定の給与水準の従業員に対しては

本人同意があれば労働時間等の適用を除外して仕事の能率を上げさせることも可能!

(8)「フレックスタイム制」清算期間の延長

フレックスタイム制度の清算期間はいままでは1ヵ月単位ででしたが、改正によって「3ヶ月間」に延長できます。

これによって多様で柔軟な働き方の実現が図れます。

フレックスタイム制度の清算期間延長はすでに始まっています!

こうやってあらためて「8つ」の働き方改革関連法を確認しますと、

中小企業の「時間外割増率猶予措置」以外はすべて施行開始されていることがわかります。あなたの会社は対応できてますか?

▶ 働き方改革での「中小企業」とは?

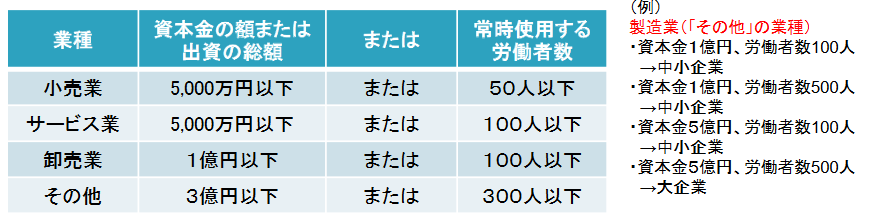

『働き方改革』では、一部、企業規模で施行時期が違いますが、では「中小企業」とはどのように定義されているのでしょうか?

『働き方改革』の主管省庁である厚生労働省では次のように定義しています。

上表でいう「常時使用する労働者数」とは、常態的に使用している労働者人数のことを指します。

したがって臨時的な雇用目的のパート・アルバイト以外は、すべて「常時使用する労働者数」に含まれますので要注意です。

上記の定義は資本金”又は”ということですから、パート・アルバイトまで含む労働者数によって意外と大企業と分類される

中小企業が多いかもわかりません。注意しましょう。

この『働き方改革』の背景には、国際社会と比べて「生産性や賃金が低い」といわれている日本企業に対して

1.生産性をあげさせる

2.かつ労働者の労働時間を減らさせる

3.そして労働者の賃金を下げないでむしろ上げる などがあるといわれています。

したがって、この『働き方改革』を追従的に「対応しなければいけない」と消極的に捉えるのではなく、

「働き方改革を機会に会社のあり方を変える!」そして「永続的に続く事業にする!」と、

前向きに捉えて変革させていくことの方が正しい『働き方改革』の捉え方だと思われます。

世の中は変化しているのです。よって経営も変えて行かねばならない!